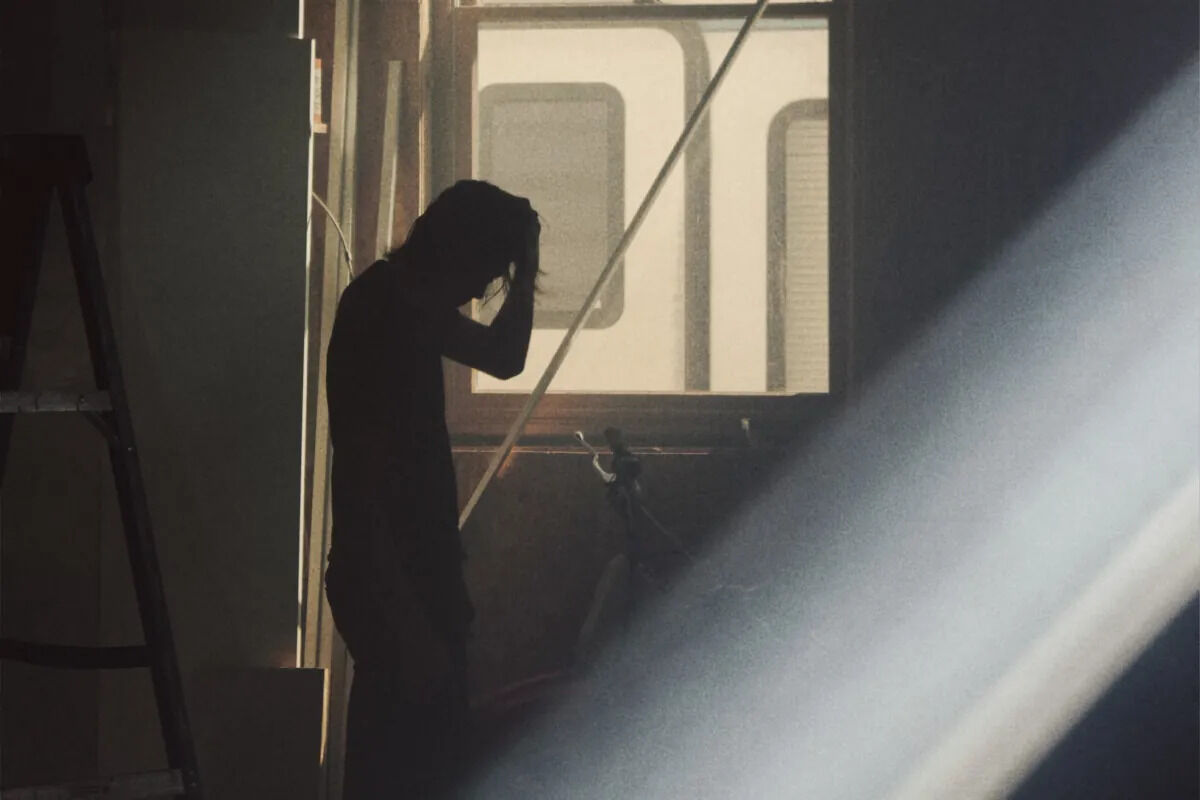

Si uno se esfuerza por escribir bien, vivirá a menudo en un estado de frustración. Porque el proceso de aprendizaje no termina nunca e implica, entre otras cosas, leer mucho y a los mejores, estirar las fronteras de lo que nos alimenta como escritores y, por tanto, comprobar que, por decentes que seamos en lo nuestro, hay quien parece a tanta distancia, que tendremos la sensación de que no llegaremos nunca a ser tan «buenos».

De que somos niños al lado de adultos.

Y eso jode, frustra y es la clave para escribir mejor.

Porque, aunque no sea cómoda, como muchas otras sensaciones y etapas del camino escritor, es precisamente lo que nos hace aprender y mejorar.

De hecho, mayor confusión o frustración es signo de progreso y mejor aprendizaje. Y es que, como pasa con muchas otras cosas en la vida, agradable no significa bueno, igual que incómodo no significa malo.

No voy a entrar en la neurobiología del aprendizaje, porque no es mi campo y otros pueden explicarla mucho mejor, pero la incomodidad es una señal de que hay que adaptarse, porque queremos hacer algo, pero no podemos de momento, o nos cuesta mucho, llevándonos al límite de nuestra capacidad. Así que, como humanos, tratamos de adaptarnos y superar eso. La frustración es un indicador de que vamos ampliando lo que somos y estirar nuestros límites siempre será un asunto fastidioso, un «dolor de crecimiento», que dicen los anglosajones.

Cuando leemos eso que nos emociona, muchas veces también nos inspira a sentarnos y escribir mejores historias, unas que hagan lo mismo que nos ha hecho la que hemos leído. Pero no suele salir, desde luego nunca lo hace a la primera, porque este territorio es así, y se produce esa pequeña rabia frustrante cuando, a la hora convertir la imaginación en tinta, no sale como imaginábamos.

Es imposible aprender si siempre somos «el más listo de la habitación», y con la escritura ocurre igual. Si nada nos reta, si todos los libros son el mismo y no hay interés por otros territorios de este vasto país, pronto empezaremos a creernos el cuento de que lo podemos hacer mejor que todos esos que leemos, de que ya somos superiores y no necesitamos aprender nada.

Pero si queremos ir más allá, buscaremos, a veces de manera inconsciente, lo diferente que nos excite en la lectura, que nos ponga un poco a prueba, que nos muestre lo que no sabíamos que se podía hacer, que creamos que nos va a emocionar de formas distintas, que nos dé algo que no experimentamos a menudo… Al fin y al cabo, leemos para sentir y escribimos para conseguir eso mismo, en nosotros y en los demás.

Esas lecturas que nos desafían se trasladan de manera innata al proceso de escribir porque, como decía Emerson:

No puedo recordar los libros que he leído más de lo que puedo recordar las comidas que he ingerido. Aun así, me han hecho lo que soy.

A veces, también sentimos la frustración cuando miramos hacia atrás, a lo que hemos escrito y comprobamos, con horror, que es patético o infantil, el fruto de otra persona que apenas reconocemos.

Sin embargo, de nuevo esa frustración es un signo positivo, porque demuestra que no nos quedamos estancados a vivir en aquellas líneas. Que cambiamos y al final eso es lo único que hay.

Así que, igual que con otras cosas, no creo que la respuesta sea eliminar la frustración inherente a la escritura, sino algo más difícil aún, aceptarla como lo que es.

Una buena señal que, a pesar de eso y aunque lo sepamos, maldeciremos una y otra vez. No pasa nada, también forma parte del proceso. Y no se va a ir nunca. De hecho, ese sería un muy mal presagio.